2025.11.19

YAMAHA Sound Crossing Shibuya賞 東京真中さん/いのうつはSAさん/奏さんがレコーディング・ミキシング・マスタリングを体験

ボカロ文化の祭典「The VOCALOID Collection 2025 Summer」(ボカコレ)が開催され、「YAMAHA Sound Crossing Shibuya賞」が褒賞のひとつとして設定され、2025年10月5日、受賞した3名のボカロPが、渋谷サクラステージ SAKURA SIDEにあるYAMAHA Sound Crossing Shibuyaに集まりました。YAMAHA Sound Crossing Shibuya賞には体験型の副賞が用意され、プロのレコーディング・エンジニアにミキシングをしてもらえる権利と、一般公開されていないYAMAHA Sound Crossing Shibuyaの施設を体験できる権利が含まれていました。

YAMAHA Sound Crossing Shibuyaはカフェ併設のLABと、アーティストエンドースメントに使用されるLOUNGE(非公開)で構成されており、YAMAHA Sound Crossing Shibuya賞の提供はLOUNGEで行われました。当日はヤマハ株式会社の竹本、吉田が案内をさせていただきました。

YAMAHA Sound Crossing Shibuya LOUNGEツアー

まずは会議室において、YAMAHA Sound Crossing SHIBUYA賞の説明が行われ、初対面となる各位の自己紹介が行われました。

YAMAHA Sound Crossing Shibuya賞 受賞者の皆さん

東京真中さん

いのうつはSAさん

奏(kanade)さん

続いては、Sound Crossing SHIBUYA LOUNGEのツアーが行われました。ロビーに展示された歴史的な楽器の説明を受けたのちに、ドラム、シンセサイザー、ピアノなどの各楽器向け防音室を見学しました。なかでも、故坂本龍一さんが所有していたオペラピアノから流れる自動演奏にはみなさん感動していた様子。この演奏は故坂本龍一さん御本人のご自宅での演奏が記録されたものです。

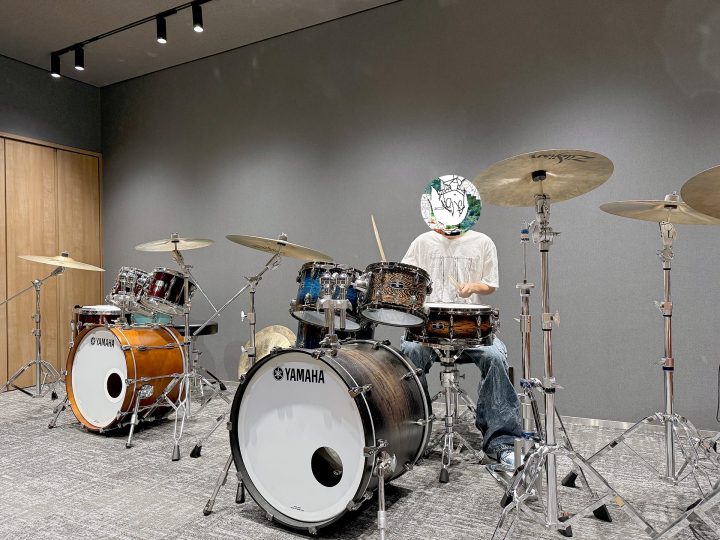

各楽器向けに用意された防音室も見学。ドラム用ルームにおいては、いのうつはSAさんが実際のドラムの演奏に挑戦。各位、プラグインとは異なるリアルのドラムサウンドに新しい発見があったようでした。

ミックス・マスタリング相談セッション

LOUNGEツアーに続いては、お待ちかねのミキシング・マスタリング体験セッションが行われました。

最初は東京真中さんの楽曲について、マルチトラックデータを展開しながらアドバイスが行われました。レコーディングエンジニアの中村氏からはボーカルとインストが乖離していること、各楽器の関係性が改善されることでもっと踊れる曲になるとのアドバイスがありました。また、東京真中さんから完成音源のレベルの管理について質問があり、中村氏が実際の制作に即したアドバイスを展開。もともとのデータの音量管理を改善することで、さらに良い仕上がりになるとのアドバイスが興味深いものとなっていました。

東京真中さんは持ち時間の最後まで積極的に質問されており、普段自分が聞いている曲やリファレンスとしている曲をYAMAHA Sound Crossing SHIBUYAの環境で聞きながら、普段の悩みを解決している様子でした。

プロに聞いてもらうことで普段の制作では気付けなかったことがわかり、客観的に自分を見つめ直す機会になりました。これまで、ボーカルの大きさをボーカルトラックの音量で調整していました。しかし、プロは全体の音量バランスで大きく聞こえるように調整していることに驚きました。自分の制作の参考になったことはもちろん、これから音楽シーンのトップで戦っていくうえで、ミキシングやマスタリングは必要に応じてプロフェッショナルとチームを組んで作品を作っていくことが大切だと感じました。

お昼休憩の後、午後はいのうつはSAさんの時間が始まりました。いのうつはSAさんのデータに対し中村氏が軽く調整を加えた音源の聴き比べを実施。東京真中さん同様に、キックやボーカルの関係性を調整することで踊りたくなるサウンドを作るノウハウが説明されていました。

質問コーナーではいのうつはSAさんからはコンプレッサーの使い方に関する質問がありました。コンプレッサーを使うことでどのようなことが起こるのか、また、音の変化だけを求めたコンプレッサーなど、プロフェッショナルの技が説明され、興味深く聞いていました。特にコンプレッサーのパラメーターを調整することでグルーヴが変わるという点は、ダンス系の音作りにとっては貴重なノウハウになったのではないかと思います。

また、いのうつはSAさんはピアノが演奏できることから、LOUNGEの設備を活用してピアノレコーディング体験が行われました。YAMAH S6ピアノを演奏したサウンドはDanteネットワークを介してコントロールルームに送られ、録音されました。そのリアルなサウンドは参加者一同を虜にしていました。

ミキシング、マスタリングの体験だけでなく、生楽器に触れることができたのはとても大きな経験になりました。特にピアノは、ピアノ鍵盤のタッチの重さや音の反響などプラグインで聞く音と大きく異なっていました。プラグインでは簡単に出ているピアノの高音が、生のピアノでは強く弾かないと出ないことは驚きでした。ミキシングについては、これまでボーカルの音量は動かしてはいけないという固定概念がありましたが、ボーカルの音量をオートメーションで調整して良いということを教えてもらって驚きました。コンプの選択や設定も自由で、色々なことを自由にして良いということを体験し、本当に音楽は自由なんだなと感じました。

最後は奏(kanade)さんの楽曲についてのアドバイスです。

奏(kanade)さんからはミキシングについて、いくつかの具体的な質問がされていました。特にボーカルが多くなった場合のミキシングによる棲み分け方法についての質問がされ、イコライザーを使って解決するノウハウが説明されていました。その他、マスタリングにおけるラウドネス管理について質問があり、中村氏が実務をこなすエンジニアならではの回答をされていました。

自分は割れている音が好きなので自分の楽曲に音が割れている部分があり、本来は良くないとされていたので、気にしながら参加しました。でも、その点を磨き上げようと言ってもらうことができ、さらに良く聞かせる方法を教えてもらえたので、とても嬉しいです。その他、生楽器を触って音が出せたことはとても良い体験でした。ドラムが演奏できるのですが、ピアノやアコギは良い環境で聞いたことがありませんでした。特にピアノを録音してそのままの音が聞けたことはまたとない体験で、プラグイン音源とは全く違って驚きでした。今後の参考になると思いますし、今日聞いた音に近づけるようにしていきたいと思います。

参加された3名のボカロPが終始驚きの表情を見せていたことが印象的でした。ドラムやピアノなどの実際の楽器に触れ、音を出す機会は音楽制作の大きな糧となったようです。また、実際にVOCALOIDを使うボカロPとコミュニケーションできたことはヤマハスタッフにとっても貴重な財産となりました。今後もボカロ文化を盛り上げられるよう製品開発やマーケティング活動を行ってまいりますので、ご期待ください。